Publié il y a 2 mois

26.11.2025

Partager

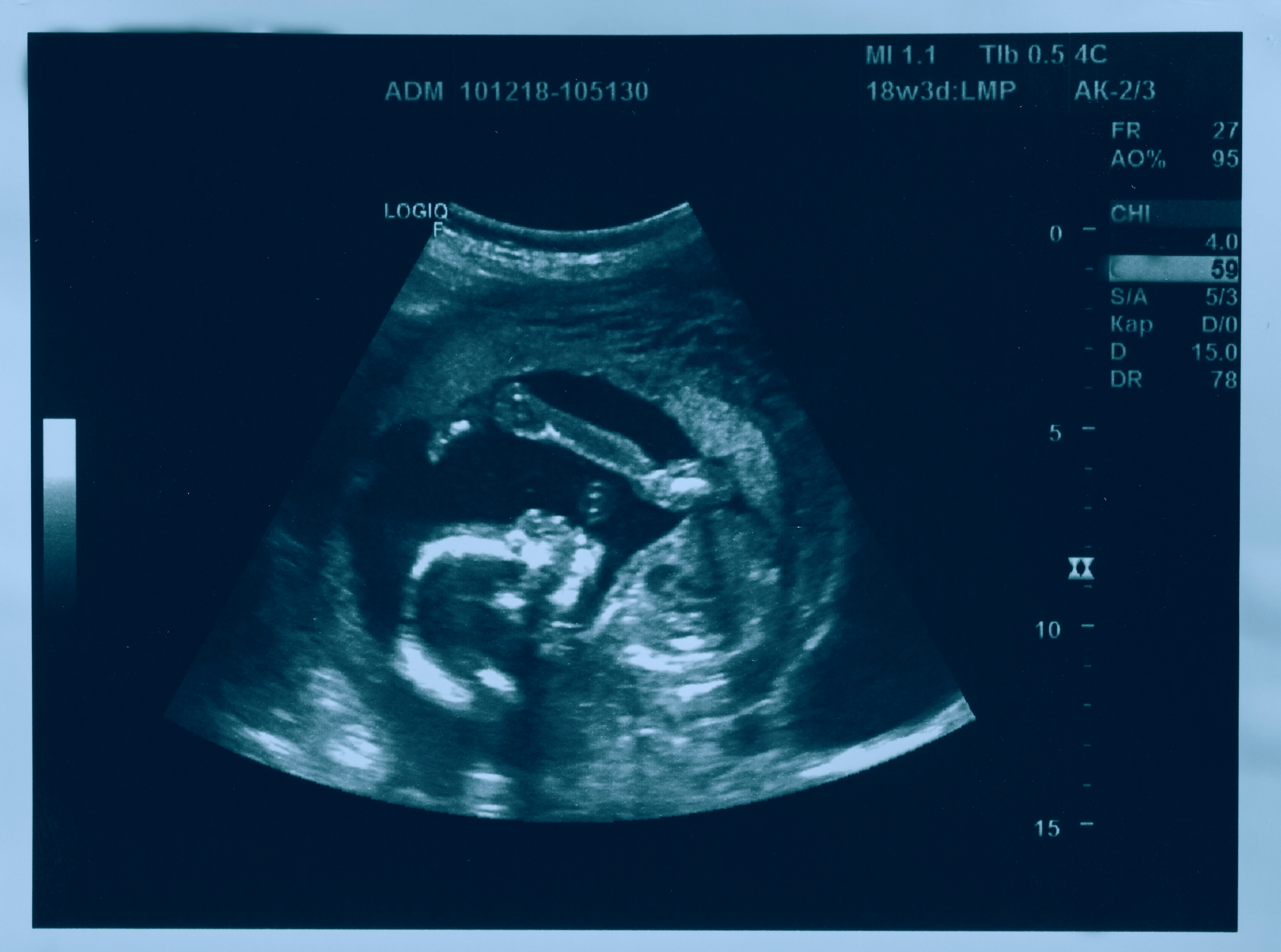

«Avant les années 1990, de nombreuses mères, en particulier celles de plus de 35 ans, se voyaient recommander une amniocentèse, un geste qui consiste à prélever du liquide amniotique dans l'utérus à l'aide d'une fine aiguille, relève la doctoresse Joanna Sichitiu, responsable de l'Unité des échographies au CHUV. La nouvelle génération profite désormais d’un dépistage prénatal moins invasif.» Ainsi, plus de 90% des cas de trisomies 13,18 ou 21 peuvent être détectés avant la naissance. D’autres tests permettent de déceler certaines malformations congénitales ou des risques de prééclampsie, une complication touchant 2% des grossesses. L’ensemble du diagnostic prénatal apporte davantage d’informations aux parents sur la qualité de vie de l’enfant à venir. Il permet à l’équipe médicale d’organiser le meilleur suivi possible des mères concernées, comme de leur fœtus, durant la grossesse, mais aussi lors de l’accouchement. Il est bien sûr réalisé avec le consentement de la personne enceinte.

L'importante échographie du premier trimestre

Le diagnostic prénatal tel qui est réalisé aujourd’hui repose en réalité sur une longue série de progrès scientifiques. «En 1992, le médecin britannique d’origine chypriote Nikolaides s’intéresse à la clarté nucale, un espace liquidien entre la peau et la colonne vertébrale, visible au niveau de la nuque du fœtus à l’échographie. Il réalise que, plus cette clarté est épaisse entre 11 et 14 semaines après la dernière date des règles (dites semaines d'aménorrhée), plus les risques de trisomies 13, 18 ou 21 sont élevés.» Pour définir un taux de risques d’anomalies chromosomiques sur 1000, la ou le gynécologue tient également compte de critères comme l’âge. Il mesure aussi certains marqueurs présents dans le sang de la mère dès 9 semaines (l’hormone β-hCG libre et la protéine PAPP-A).

Afin d’effectuer cette mesure de la clarté nucale, il est devenu plus pertinent de mener une échographie autour des 12 semaines d’aménorrhée. Par le passé, cette échographie était menée plus tard, en Suisse. Des innovations dans le matériel utilisé permettent aussi d’observer certaines malformations dès le premier trimestre. «Les machines d’échographie qui sont sorties ces cinq dernières années ont une qualité d’image impressionnante, cite la spécialiste. Elles permettent de visualiser des structures de très petite taille, alors même que le fœtus bouge beaucoup à cet âge. Certaines malformations du système cardiaque, nerveux, ou de l’abdomen peuvent par exemple être détectées dans 70 à 100% des cas. Nous procédons à un examen anatomique du fœtus avec des résultats proches de ce que nous obtenions avant au second trimestre seulement.»

Invention d'un test non invasif

L’autre grand changement en matière de diagnostic prénatal a été introduit il y a dix ans en Suisse. Lorsqu’un risque de trisomie est considéré élevé (à partir d’une chance sur 380) à intermédiaire (à partir d’une chance sur 1000) à la suite de la première échographie et des tests expliqués précédemment, les mères qui le souhaitent peuvent effectuer un «Test prénatal non invasif» (TPNI) remboursé par l’assurance-maladie. Il repose sur la détection de l’ADN fœtale présent dans le sang maternel et provenant d’un chromosome supplémentaire (21,18,13). En 2023, plus de 21'000 tests de ce type ont été effectués chez des patientes suivies en Suisse, contre 19'000 environ en 2019, selon l’OFSP. «Comme il s’agit d’un dépistage, avec son lot d’inconnus (les faux positifs sont de l’ordre de 0,04% pour la trisomie 21), un résultat positif à une de ces anomalies chromosomiques doit être confirmé par une amniocentèse.» Joanna Sichitiu note que ce dernier examen invasif a gagné en sécurité ces dernières années avec une diminution du risque de fausses-couches et ce, grâce à la précision accrue des ultrasons et du geste d’obstétricien-nes spécialisé-es. «L’introduction de l’aiguille dans le liquide amniotique par l’obstétricien-ne s’accompagne en effet toujours d’une échographie.»

La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) a publié une prise de position en 2016 sur le Test prénatal non invasif et sa mise en place concrète. «Les techniques de dépistage avant la naissance, par exemple le séquençage ADN, continue de gagner en précision, souligne Markus Zimmermann, président de la CNE. Toutefois, les possibilités thérapeutiques ou d'intervention évoluent moins rapidement. Dans de nombreux cas, soit je peux, en tant que parent, accepter le diagnostic et m'y préparer afin de ne pas être surpris à la naissance, soit je peux procéder à une interruption de grossesse. Sachant qu’il y a une part de faux positif non négligeable, il est important d’un point de vue éthique qu’une interruption de grossesse ne soit pas uniquement réalisée sur la base d'un TPNI.»

La préparation de l'annonce aux parents

Le perfectionnement des examens a demandé des adaptations aux services et cabinets de gynécologie-obstétrique de Suisse, d’ordre techniques bien sûr, mais aussi dans la gestion de la communication avec les parents. Comme le souligne Laure*, mère d’un enfant porteur de trisomie 21 (voir encadré), les annonces de risques élevés de trisomie sont un choc.

«À chaque étape, nous communiquons les résultats des examens aux parents de manière transparente, explique Joanna Sichitiu. Nous essayons de ne pas être alarmistes, mais nous répondons honnêtement à leurs questions. Un soutien psychologique peut aussi être organisé pour les accompagner pendant l’établissement du diagnostic. Certains examens génétiques peuvent en effet durer jusqu’à un mois et cette période d’attente est très difficile pour les parents.»

Afin d’expliquer au mieux l'anomalie chromosomique, la malformation ou la complication qui a été finalement diagnostiquée, le CHUV organise un rendez-vous entre les parents et les différents spécialistes impliqué-es. «Cela permet d’éviter que les patient-es ne soient trimbalé-es d’un service à l’autre. On peut avoir dans une même pièce, par exemple, un spécialiste en néonatologie pour parler du déroulement des soins à la naissance, une chirurgienne qui donnera des détails concernant l’opération sur la partie du corps atteinte par la malformation, ou encore un généticien qui livrera des informations sur la maladie génétique en question. La majorité des parents ne souhaitent pas des ‘bébés parfaits’, mais nous interrogent sur la qualité de vie de l’enfant à naître, s’il va souffrir, surtout en cas de malformations.»

Pour la doctoresse Sichitiu, il est important de donner de l’espace aux parents qui ont besoin de réfléchir, par exemple à une interruption de grossesse (interruption thérapeutique de grossesse). Ruth Foley s’est en effet désolée d’avoir été poussée à prendre une décision dès l’annonce de la trisomie de sa fille (lire témoignage en encadré). Le contact avec des organisations de patient-es atteint-es des mêmes malformations ou porteurs et porteuses de variations chromosomiques, et de leurs parents peut s’avérer utile dans ces situations. L’Association Romande Trisomie 21 propose par exemple d’organiser des rencontres avec d’autres parents qui ont découvert que leur enfant était porteur de trisomie 21.

«Nous avions besoin d'espace pour prendre notre décision»

Ruth

«Enceinte de mon deuxième enfant, j’ai réalisé le dépistage du premier trimestre qui a révélé une probabilité élevée de trisomie 21 et une potentialité de trisomie 18. Après cette annonce, le gynécologue nous a demandé de prendre une décision rapidement, sans nous laisser l’espace nécessaire pour réfléchir à la poursuite ou non de la grossesse. La seconde gynécologue que nous avons consultée s’est montrée beaucoup plus à l’écoute. Quand je lui ai demandé ‘que feriez-vous à ma place’, elle m’a simplement répondu qu’elle ne savait pas et qu’elle était là pour nous accompagner, peu importe notre décision.

Avec mon mari, nous avions besoin de plus d’informations, et avons accepté un test prénatal non invasif puis une amniocentèse. L’examen a révélé qu’il s’agissait uniquement d’une variation du chromosome 21. En parallèle, nous avons rencontré une cardiologue en raison d’un problème cardiaque dépisté lors de la première échographie. Elle nous a indiqué que c’était réparable. Elle a aussi passé beaucoup de temps avec nous et nous a raconté des histoires d'enfants porteurs d'une trisomie 21 qui avaient enrichi sa vie.

Sur la base de ces informations, nous avons beaucoup réfléchi. Nous nous sommes posés de nombreuses questions. Pouvons-nous accueillir cet enfant? Quel serait l'impact sur notre fille aînée d'avoir une petite sœur porteuse du syndrome de Down? Nous savions que nous aurions de nombreux rendez-vous médicaux, des défis liés à l’inclusion à l’école et dans la société, au regard des autres. Néanmoins, il est toujours difficile d’anticiper l’impact qu’un-e enfant aura sur une vie, même quand celle-ci ou celui-ci n’a pas d’handicap à la naissance. Outre le fait que nous étions deux pour l’élever, sans problèmes financiers, c’est notre engagement de longue date pour une société inclusive qui nous a finalement décidés. Comme pour tous les enfants, il y a des bons jours et des jours plus difficiles. Notre fille a fait évoluer pour le mieux toute notre famille, a élargi nos horizons.»

Laure*

«Quelques jours après la première échographie, ma gynécologue m’a expliqué par téléphone qu’il y avait une chance sur 8 que le fœtus soit porteur d’une trisomie 21 et une chance sur 170 qu’il s’agisse d’une trisomie 13 ou 18. J'étais sous le choc lors de cette annonce, je ne m'y attendais pas du tout.

Comme mon mari et moi souhaitions en savoir plus sur la viabilité de l’enfant, nous avons accepté une choriocentèse (un examen invasif consistant à prélever des micro-fragments du placenta appelés villosités choriales). Nous sommes entrés dans une période d’attente des résultats éprouvante et de réflexions intimes de couple. Être entouré simplement par nos proches, sans recevoir de conseils, était très précieux. C’est une décision très intime, seuls les parents vivent ensuite avec l’enfant porteur d’une trisomie ou avec un avortement.

Lors de cette phase de doute, j’ai repensé à une famille que je suivais sur les réseaux sociaux et qui avait adopté une enfant trisomique. J’avais été édifiée par ce témoignage, par cet amour inconditionnel et cette joie que l’on pouvait trouver aussi dans le handicap. Je les ai contactés, ce qui nous a aidé dans notre cheminement à propos de la trisomie jusqu’au rendez-vous avec la généticienne.

La généticienne du CHUV avait analysé les résultats de la choriocentèse. Nous l’avons priée de nous donner le sexe du bébé avant toute chose, car nous avions envie de le personnifier, de l'humaniser. C’était un garçon et je lui ai annoncé que nous allions l’appeler Louis*. ’Louis est porteur d’une trisomie 21’, a-t-elle simplement dit. Nous lui avons ensuite demandé ‘Beaucoup de personnes ont peur pour la suite de notre vie familiale, ne comprennent pas forcément pourquoi nous souhaitons garder cet enfant. Vous qui êtes généticienne depuis des années, qu’en pensez-vous?’ Elle a pris son temps avant de répondre: ‘Je crois que ce monde a besoin de ces différences. Et lorsque que l’on se prépare comme vous, ce sont des familles dans lesquelles ça se passe généralement très bien.’

Nous avons vraiment eu des médecins géniaux à partir de là. Le cardiologue a pris le temps de nous expliquer comment Louis allait être opéré de son problème cardiaque à quatre mois, le fait que j’allais pouvoir passer une heure avec lui à sa naissance avant qu’on l’emmène pour faire les examens nécessaires. Le jour venu, la rencontre avec Louis a fait envoler toutes nos craintes précédentes. C'est un enfant joyeux et plein de vie qui évolue très bien, à son rythme avec ses thérapies. Il nous apprend beaucoup et il enrichit notre famille. La trisomie devient finalement juste une caractéristique qui ne résume pas toute la personne.

Maintenant, je m’investis au sein de l’ART 21 pour mettre en contact des parents dans cette situation. Je participe aussi à l’élaboration des valises «Premiers pas» offertes aux mères qui viennent d’accoucher, pour que chaque naissance soit fêtée.»

*prénom d’emprunt

Diagnostic au second trimestre

Si de nombreuses pathologies ou anomalies sont découvertes au premier trimestre, d’autres ne sont détectées que lors de la seconde échographie. C’est souvent le cas par exemple d’un problème au tube neural appelé «spina bifida», ou d’une anomalie du corps calleux (absence ou développement incomplet de ce pont qui relie les deux hémisphères du cerveau). Si la durée légale de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en Suisse de 12 semaines d’aménorrhée est dépassée et que la mère souhaite interrompre la grossesse, un avis médical doit démontrer la nécessité de l’interruption pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique de la mère ou un état de détresse profonde de la femme enceinte. «Le danger se révélera d’autant plus grave que la grossesse est avancée», selon la loi. «Au CHUV, nous accompagnons et informons les patient-es, relève Joanna Sichitiu. Puis, un comité d’éthique pouvant inclure plusieurs spécialistes (obstétricien-ne, néonatologue, pédiatre, généticien-ne,, éthicien-ne, soignant-e, psychiatre, juriste, etc.) se réunit pour répondre à la demande. Si le comité s’y oppose, les patient-es ont la possibilité de se rendre dans un autre centre universitaire ou à l’étranger. Toutefois, ces situations restent exceptionnelles.»

La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine a publié une prise de position en 2018 sur les dépistages effectués à un stade avancé de la grossesse et la possibilité de procéder à une interruption à cette période. «Après avoir écouté 16 expert-es du sujet, nous sommes parvenus à la conclusion que la réglementation actuelle s’avérait judicieuse, explique son président. Le code pénal suisse, dans son article 119, stipule qu'un avortement peut être pratiqué jusqu'à la naissance. Mais, plus il intervient tardivement, plus l’atteinte à la vie de la personne concernée doit être grave en cas de poursuite de la grossesse. En effet, le développement de l'embryon au moment de la deuxième échographie est bien plus avancé que lors de la première, ce qui représente un changement important sur le plan éthique. Le fœtus est généralement capable de survivre en dehors de l’utérus à partir de 22 semaines de gestation.»

L'essentiel, d'un point de vue éthique, est d'offrir «le meilleur accompagnement personnel possible dans cette situation», selon le professeur de théologie de l’Université de Fribourg. «Il est important que le corps médical soit prêt à s'asseoir et à discuter longuement avec le ou les parents de ce que signifie tel ou tel résultat. Traduire le langage technique aux parents en s’adaptant à leurs connaissances et à leurs représentations est crucial. Des patient-es qui attendent leur premier enfant par exemple n’auront pas forcément la même vision que celles et ceux qui en ont déjà trois.» Cela implique de trouver le temps, un défi à prendre d’autant plus au sérieux que l’augmentation de l’âge des mères en Suisse pourrait rendre ces situations plus fréquentes.

«Une avancée incroyable pour les mères»

Le dépistage précoce de la prééclampsie est une «avancée incroyable pour les mères», estime la doctoresse du CHUV, Joanna Sichitiu. Cette maladie touche 2% des grossesses environ et sa complication maternelle la plus grave, soit l’éclampsie (des convulsions), est responsable d’environ 10% des décès maternels en Asie et en Afrique et de 25% en Amérique latine, selon l’Organisation mondiale de la santé. Elle entraine des complications pour le fœtus également, comme des naissances prématurées extrêmes et des retards de croissance. «La prééclampsie était auparavant surtout surveillée au travers de l’analyse de symptômes comme des bourdonnements dans les oreilles, des troubles de la vue, etc. Depuis peu, il est possible de d’identifier les patientes à risque de la développer durant l’échographie du premier trimestre en analysant les résistances vasculaires au niveau des artères utérines visibles. Le nouvel algorithme tient aussi compte de facteurs maternels tel que l’âge ou le passé obstétrical, ainsi que de la tension artérielle de la mère et d’une protéine présente dans son sang appelée Placental Growth Factor.» Grâce à ce dépistage, les femmes enceintes peuvent être mieux suivies durant le reste de la grossesse et recevoir un traitement à base d’aspirine qui fera baisser jusqu’à 70% les risques de développer une prééclampsie.