RÉINTÉGRER LE VIVANT APRÈS LA MORT

Publié il y a 5 mois

12.09.2025

Partager

«Si je meurs, je veux devenir un arbre». Voilà ce qu’a confié, sur son lit d’hôpital, la mère de la réalisatrice Gazelle Gaignaire, en pleine pandémie de Covid-19. Face à cette éventualité, mère et fille ont fait face à des questions souvent tues: que devient le corps après la mort? Et comment pourrait-il lui aussi retourner à la terre?

De ces interrogations est né «Compostez-moi», un documentaire aussi intime que politique. Tourné en Belgique, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, le film suit les pas de citoyen-nes, de militant-es et de professionnel-les, du funéraire qui plaident pour une alternative radicale: transformer les corps en humus, afin de nourrir la terre et boucler le cycle du vivant. À travers des témoignages, le film de Gazelle Gaignaire explore les pratiques funéraires dites naturelles, en particulier l’humusation.

«Je voulais faire un film vivant sur la mort», dit Gazelle Gagnaire qui a parcouru plusieurs pays pour découvrir les nouvelles pratiques funéraires naturelles.

La réalisatrice y donne la parole à celles et ceux qui pensent la mort autrement. Loin des rituels figés, ces voix cherchent à reconnecter le corps à la terre et à réduire l’empreinte écologique de la fin de vie. «Je voulais faire un film vivant sur la mort», explique-t-elle.

Réinventer les pratiques funéraires

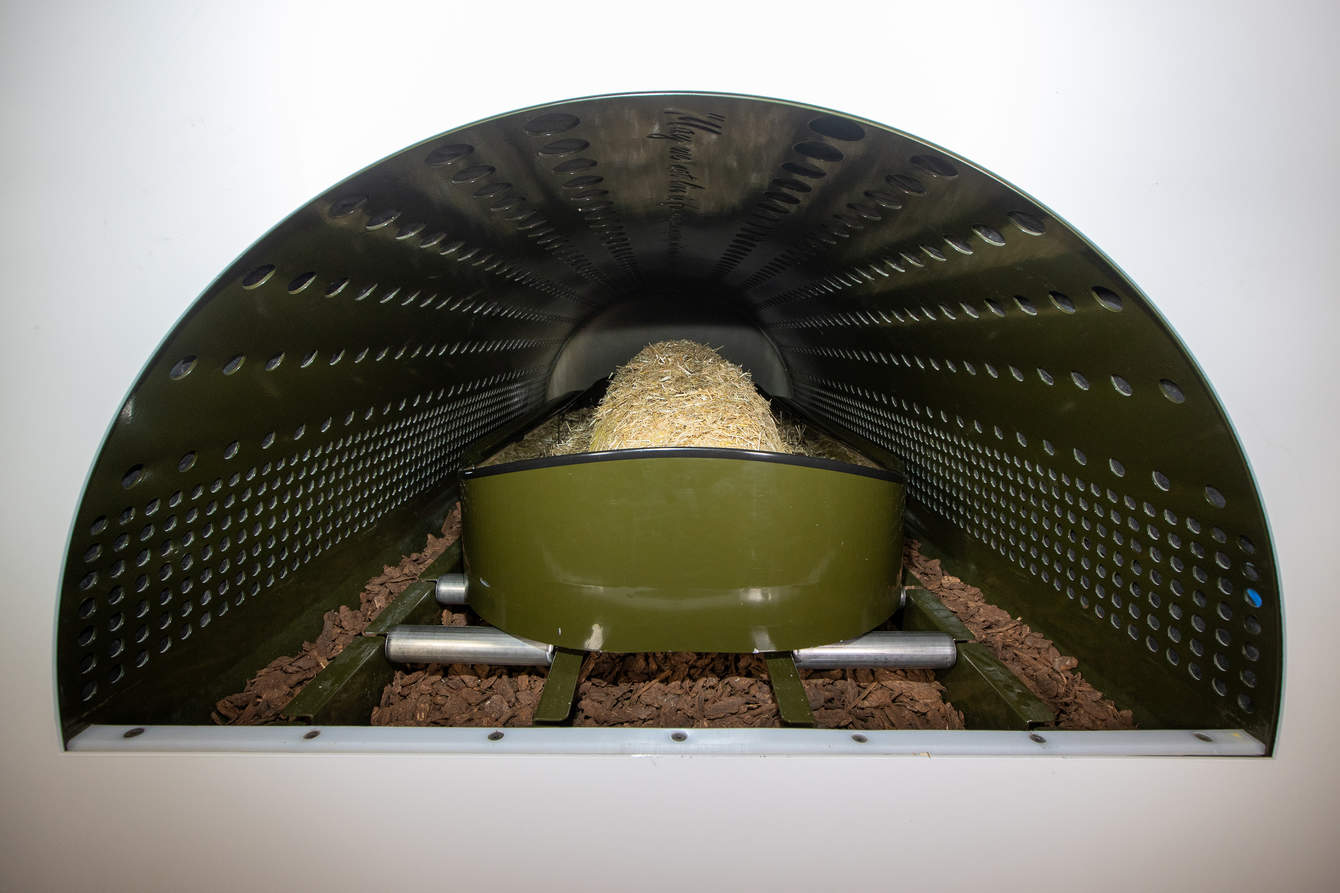

Au centre du film: le biocompostage humain, une technique qui permet de transformer un corps en humus fertile. En Belgique, cette méthode est appelée «humusation», un terme déposé. Encadrée par un protocole rigoureux, elle repose sur l’action de micro-organismes présents dans les premières couches du sol et permet, en douze mois, une transformation complète du corps. Celle-ci s’effectue hors sol, dans un lit de végétaux broyés sur lequel le corps est déposé.

«Les pratiques funéraires, ce sont les manières de transformer le corps, à ne pas confondre avec les sépultures, qui désignent où sont déposés les restes et incarnent ainsi des lieux de recueillement», précise Vincent Varlet, professeur au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Le spécialiste rappelle que les enjeux techniques de ces nouvelles pratiques sont considérables. Le processus de transformation en terreau exige un environnement strictement contrôlé, notamment sur le plan sanitaire, avec l’utilisation de matières premières végétales adaptées. Sur le plan technique, l’ingénierie doit donc être précise: il faut maîtriser l’aération, la température, l’humidité, ainsi que la rotation régulière de la matière, autant de paramètres qui doivent être rigoureusement ajustés et surveillés.

Des réponses aux crises climatique et existentielle

Mais au-delà de la technique, c’est un changement de paradigme presque ontologique que propose «Compostez-moi». Pour beaucoup, les nouvelles pratiques funéraires apportent une réponse à une quête spirituelle contemporaine. Face à une société où la mort reste taboue, ces pratiques intègrent la fin de vie dans un cycle plus vaste: celui du vivant.

«De plus en plus de personnes expriment un besoin de ralentir, de retrouver du sens, même dans la mort», explique Vincent Varlet du Centre universitaire romand de médecine légale. Le spécialiste précise aussi que pour certain-es la perspective de se reconnecter à la terre est particulièrement apaisante.

«Il est temps de se demander ce que notre corps peut offrir à la terre», souligne Gazelle Gaignaire. Et rien que poser la question, dans une société où la mort est souvent évacuée du débat public, c’est déjà un acte fort». Vincent Varlet observe le même phénomène: «Dans un monde hyper-connecté, de plus en plus de personnes expriment un besoin de ralentir, de retrouver du sens, même dans la mort. Pour certains malades, cette perspective est même apaisante, ils se disent: ‘’je porte peut-être un cancer en moi, mais la perspective de me reconnecter à la terre et la nature m’apaise et m’aide à accepter ma fin’’».

Un combat écologique autant que culturel

Sur le plan environnemental, les arguments en faveur de ces pratiques existent, car elles sont notamment moins énergivores que la crémation, qui nécessite des températures de plus de 800 degrés, et moins polluantes que les enterrements traditionnels, souvent associés à l’usage de cercueils vernis, de textiles synthétiques et d’embaumements chimiques.

Mais avant que de telles pratiques se généralisent, les obstacles ne manquent pas, qu’ils soient culturels, juridiques, religieux ou encore financiers. «Ces pratiques bousculent nos représentations. Pour certaines personnes, cela peut s’exprimer par une perte de repères ou une atteinte à la dignité du corps», reconnaît Vincent Varlet. Il appelle à des garde-fous éthiques, à une réglementation claire et surtout à une pédagogie adaptée. Le spécialiste encadre en Suisse des groupes de réflexion et de recherche qui se penchent sur un nouveau cadre pour qu’à l’avenir de nouvelles pratiques funéraires aient, elles aussi, leur place.

Il faut dire qu’il y a beaucoup à faire: former les professionnell-es du funéraire, encadrer les pratiques, ou encore éviter les dérives commerciales. «L’objectif, c’est d’inventer des solutions humaines qui soient écologiquement et, culturellement acceptables», résume Vincent Varlet.

Semer les bases d'un nouveau rapport à la mort

«En repensant la manière dont nous traitons nos morts, c’est aussi notre rapport à la vie que nous transformons, affirme Gazelle Gaignaire. Le corps n’est plus seulement une dépouille, il devient matière à transmission, retour au cycle naturel. Comme un vecteur de réconciliation avec le vivant.»

Parler de la mort sans détour devient alors un enjeu de société, qui n’épargne pas nos relations les plus proches. «Si une personne peut dire à ses parents: Et vous, papa, maman, qu’est-ce que vous aimeriez pour après? C’est déjà un pas immense», conclut la réalisatrice.

POUR ALLER PLUS LOIN

«Compostez-moi» est un documentaire sur les nouvelles pratiques funéraires naturelles, réalisé par Gazelle Gaignaire, en 2024.

https://imagecreation.be/film/compostez-moi/