Publié il y a 1 semaine

23.07.2025

Partager

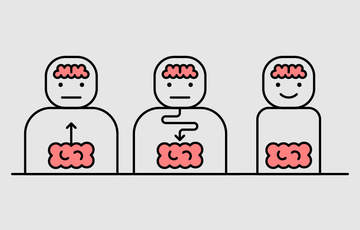

Vivre avec le VIH et mener une vie similaire au reste de la population? En Suisse, ce n’est pas seulement possible, c’est la norme. Aujourd’hui, toute personne qui porte le virus et qui suit un traitement antirétroviral efficace ne développera pas le sida. Elle ne transmettra pas non plus le virus. Une réalité pourtant souvent méconnue. En cause, le poids des idées reçues, souvent discriminantes et une population mal informée.

Depuis le début de l’épidémie, les progrès dans le traitement et la compréhension du VIH sont considérables. Matthias Cavassini, médecin-chef du service des maladies infectieuses au CHUV, résume ainsi la situation: «La réponse à l’interrogation: qu’est-ce qui a changé en quarante ans est simple: tout a changé».

Le tournant de 1996

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) est un rétrovirus qui s’attaque au système immunitaire. Sans traitement, cette infection peut évoluer vers le Syndrome d’immunodéficience acquise, connue sous son acronyme «Sida». C’est en 1981 que les premiers cas de sida sont signalés aux États-Unis. Cette épidémie mondiale cause des infections au VIHqui, face à l’absence de traitements efficaces, évoluent vers le sida. Longtemps, le virus reste mystérieux et redoutable. Il génère une véritable panique sociale, qui se traduit par la stigmatisation des populations les plus touchées, à l’image de la communauté gay.

Durant des années, les personnes séropositives vivent avec une espérance de vie très réduite. Elles ne meurent pas du sida, mais d’autres infections et cancers qui profitent de leur système immunitaire hautement affaibli par le VIH. Il faudra attendre quinze ans pour qu’un traitement efficace émerge. L’année 1996 voit l’arrivée des trithérapies. Pour la première fois, une combinaison de médicaments permet de contrôler efficacement le virus, de réduire sa charge virale et de restaurer l’immunité des patient-es. Le VIH devient une maladie chronique, qui n’est plus nécessairement mortelle.

Lexique

Personne sous traitement efficace

un individu vivant avec le VIH mais ne transmettant pas le virus.

Population à forte prévalence

groupes de personnes où le VIH est statistiquement plus présent.

Charge virale indétectable

le virus est présent mais non transmissible.

Trithérapies et injections espacées

Au fil des années, les traitements n’ont cessé de s’améliorer. Ils sont devenus plus simples à suivre, mieux tolérés et moins contraignants. «Quand les premiers traitements du VIH sont apparus, ils étaient invasifs et lourds pour les patient-es. Ce n’est plus le cas. La qualité de vie s’en trouve largement améliorée», explique Matthias Cavassini.

Aujourd’hui, des traitements injectables à longue durée d’action sont disponibles. Ces traitements sous-cutanés permettent de soigner avec deux injections intra-musculaires deux fois par mois. «À l’avenir, on espère pouvoir soigner par des injections bi-annuelles.» Désormais l’espérance de vie des personnes séropositives est comparable à celle de la population générale. Le quotidien d’une personne vivant avec le VIH ne diffère donc presque plus de celui de la population générale, si ce n’est qu’un traitement à vie reste nécessaire.

Qu’en est-il de la guérison? «La situation est complexe», pose Matthias Cavassini. À ce jour, seuls quelques cas de rémissions ont été documentés, souvent à la suite de greffes de moelle osseuse réalisées pour traiter des cancers hématologiques et pas le VIH directement. «Cela suggère bien de nouvelles pistes de recherches mais elles ne sont pas encore accessibles pour les patient-es», souligne Matthias Cavassini. Pour le spécialiste en infectiologie, la priorité actuelle est l’accès universel aux traitements antirétroviraux, qui permettent de vivre avec le VIH sans transmission ni progression de la maladie. Dans de nombreux pays du continent africain cet accès est aujourd’hui menacé par des décisions politiques, dont celles du président des États-Unis Donald Trump. «Il faut réaliser que l’urgence est là: continuer à diminuer le nombre de nouvelles infections et lutter contre de telles décisions qui risquent de balayer des années de lutte contre le VIH», insiste Matthias Cavassini.

«Quand j’ai reçu le diagnostic, je me suis vue mourir dans l’année»

«Un tsunami d’émotions», décrit-elle. Malgré ses connaissances médicales, elle est immédiatement projetée des années en arrière. «J’ai fait ma formation à Londres. Mon premier poste était dans une unité d’urgences où l’on accueillait des patient-es atteint-es du sida aux joues émaciées, avec le sarcome de Kaposi, une forme de cancer qui provoque notamment des taches sur la peau ou encore des maladies opportunistes… Quand j’ai reçu le diagnostic, je me suis vue mourir dans l’année.»

Très vite, les équipes médicales la rassurent. Elle connaît les bonnes questions à poser. Elle comprend qu’elle ne va pas mourir, qu’elle va vivre. Et même bien vivre. Pourtant, un autre combat commence: celui du silence. «Au début, je ne voulais pas en parler. Il fallait d’abord que j’accepte la maladie moi-même. Je faisais partie des personnes qui pensaient être informées, alors que non. Même dans certains domaines médicaux, les avancées sur le VIH ne sont pas bien connues. Moi-même, je me stigmatisais.»

Les trois premières années, elle garde tout pour elle. «Le secret, la peur, c’est un poids énorme. J’ai rencontré des personnes qui vivent avec le VIH depuis des années sans jamais en avoir parlé à personne. À leurs ami-es, à leur famille.»

Elle aussi a vécu dans ce paradoxe: «Je savais que je n’étais pas contagieuse, que je pouvais vivre une vie normale, avoir des relations, des enfants, allaiter. Mais je n’osais pas en parler. Il faut dire qu’autour de moi, personne n’en parlait. À un moment, je me suis dit qu’il fallait que ça change et que j’étais hypocrite. Comment m’attendre à ce que d’autres parlent de leur séropositivité si, moi-même, je cachais la mienne?»

Aujourd’hui, elle a 57 ans et se sent en pleine forme. Surtout, elle a décidé de parler, justement pour que ça change. «LeVIH n’est pas une punition divine, ni une question de péché. Ce discours religieux ou moral, cette culpabilité intériorisée, c’est destructeur. Il faut en parler, et en parler sans stigmatiser. C’est une infection chronique, mais nous ne sommes pas malades. Tant qu’on ne parlera pas de ce que c’est de vivre avec le VIH aujourd’hui, les gens ne se feront pas tester. Et ils continueront de se mettre en danger.»

Même si certaines peurs refont surface – comme lors de la pandémie de Covid, où chaque fièvre lui rappelait sa vulnérabilité – Ellen vit aujourd’hui avec sérénité. «Autour de moi, personne ne m’a rejetée. Je vis beaucoup mieux, psychologiquement et émotionnellement, depuis que je parle de mon diagnostic. Il ne devrait pas y avoir besoin de projets pour que la parole se libère. Mais tant que c’est nécessaire, je veux prendre cette place et participer à ces projets. Moi, je veux dire: on est là, on vit bien et on n’a pas à avoir honte.»

Transmission: une réalité transformée

Parmi les avancées majeures de la recherche, l’une des plus bouleversantes concerne la transmission du virus. Une personne vivant avec le VIH et suivant un traitement antirétroviral devient non transmissible dès que sa charge virale demeure indétectable durant six mois. Ce principe, connu sous le nom de «Indétectable = Intransmissible» est le fruit d’une révolution médicale qui permet à des couples sérodiscordants — l’un des partenaires étant porteur du virus, l’autre non — de vivre sereinement, sans risque de transmission même lors de rapports sexuels non protégés.

Pour Matthias Cavassini, une autre situation illustre le chemin parcouru par la recherche médicale: celle des femmes enceintes. «Sans traitement, le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant lors d’un accouchement par voie basse est de 25 à 30%, ce qui est énorme. Mais aujourd’hui, une femme qui débute une trithérapie pendant la grossesse peut accoucher par voie basse sans risque pour son bébé.» Cette avancée ouvre la voie à une maternité apaisée pour les personnes vivant avec le VIH. «Elles peuvent même allaiter sans danger pour l’enfant.» La Suisse est considérée comme pionnière dans le suivi des femmes enceintes et séropositives. Depuis 2018, les autorités sanitaires suisses accompagnent les mères souhaitant allaiter et dont la charge virale est indétectable depuis six mois.

Des clichés tenaces et faux

Parmi les personnes interrogées par l’enquête «Dans quelle mesure sommes-nous informé-e-x-s sur le VIH en Suisse, 2024» de Gilead Sciences:

78% ignorent qu’un individu vivant avec le VIH, et sous traitement depuis au moins 6 mois, ne peut pas transmettre le virus via des relations sexuelles.

45% se sont faites testées.

22% pensent que le VIH se transmet par un baiser.

7% pensent que le VIH se transmet en partageant des toilettes.

Source: Enquête Gilead Sciences :«Dans quelle mesure sommes-nous informé-e-x-s sur le VIH en Suisse, 2024»

Une réalité sociale en décalage

Les progrès scientifiques ont révolutionné la prise en charge du VIH. Mais la société, elle, peine à suivre. «Il y a un décalage profond entre l’image fantasmée du VIH et la réalité médicale», observe David Jackson Perry, docteur en sociologie et coordinateur de projets en lien avec le VIH au CHUV.

La confusion entre VIH et sida est l’un des exemples d’une société à la traîne dans sa perception du virus. Dans les discours médiatiques comme dans le langage courant, les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. «Il n’est pas rare d’entendre quelqu’un dire “avoir le sida” pour désigner une personne vivant avec le VIH. Or, si cette personne est sous traitement et que c’est efficace, elle ne développera jamais le sida et ne transmettra jamais le virus. C’est une confusion non seulement fausse, mais aussi discriminante», insiste le spécialiste.

Ce glissement sémantique alimente une vision catastrophiste du VIH, déconnectée des réalités contemporaines. Et il ne s’agirait que de la partie visible d’un déficit plus global en matière de connaissances auprès de la population. «Ce qui est inquiétant, c’est que presque 80% des gens pensent être bien informés, alors qu’une grande partie d’entre eux ne savent pas précisément comment se transmet le virus.»

D’ailleurs, cette méconnaissance ne se limite pas au grand public. «Des études montrent que même certain-es professionnel-les de la santé ne maîtrisent pas totalement les modes de transmission ni l’efficacité des traitements. Cela peut conduire à des erreurs de prise en charge, voire à des refus de soins», alerte le spécialiste en santé sexuelle.

Pour lui, il est impératif que la société revoie son rapport au VIH et ses connaissances en la matière. Et cela passe notamment par une parole plus ouverte et inclusive autour de la sexualité. «Il faut cesser de penser que seules certaines communautés sont concernées. Tout le monde l’est, y compris les personnes hétérosexuelles», martèle-t-il. Les données le confirment: au Royaume-Uni, par exemple, les nouvelles transmissions chez les personnes hétérosexuelles ont récemment dépassé celles observées au sein des communautés LGBTQIA+.

Ce paradoxe souligne un défi majeur en matière de prévention. «Le message est compliqué à faire passer: il ne faut pas faire peur, mais il faut responsabiliser. C’est un équilibre difficile. Il est impératif que les personnes soient suffisamment sensibilisées à ce qu’est le VIH – soit une maladie chronique qui peut toucher tout le monde – pour qu’elles se sentent concernées et aillent se faire dépister. Là est l’urgence: banaliser le dépistage.»

VIH: bien nommer pour mieux comprendre

Trop souvent, le VIH est encore évoqué avec une terminologie datée, stigmatisante ou médicalement inexacte. Pourtant, les mots justes existent. Tour d’horizon sémantique.

Qui sont les personnes concernées?

On ne parle plus de «malades du sida» ou de «séropositifs», mais de personnes vivant avec le VIH. Cette expression reflète la réalité actuelle: avec un traitement efficace, on peut vivre longtemps, en bonne santé et sans transmettre le virus. Au terme «groupes à risque», on préférera utiliser «pratiques à risque». Le VIH étant fortement associé à la communauté gay, nombre de personnes hétérosexuelles, surtout les hommes, ne se sentent pas concernés, alors que les infections augmentent auprès de cette population.

Comment en parler?

On évite de parler «d’infection» ou de «cas VIH». On dira plutôt: nouveau diagnostic ou personne nouvellement diagnostiquée. Le VIH n’est pas un jugement, encore moins une punition: c’est une réalité médicale qui se gère.

Et la transmission?

Finis les termes culpabilisants comme «rapports non protégés». On parle de transmission sexuelle ou verticale (de la mère à l’enfant), en intégrant les notions de réduction des risques.

Désapprendre la peur

Si le VIH continue de susciter autant de peur, c’est aussi en raison de son empreinte dans l’imaginaire collectif. Les campagnes de prévention des années 1980 et 1990, souvent alarmistes, ont durablement marqué les esprits.

En Suisse, la bande dessinée «Jo» de Derib, diffusée massivement dans les écoles, en est un exemple. On y suit une adolescente contaminée par le VIH, dont l’état se dégrade rapidement jusqu’à la mort. Les visages émaciés, la douleur omniprésente et la fin tragique ont laissé une trace indélébile dans l’inconscient collectif.

Cette œuvre, comme tant d’autres à l’époque, a profondément associé le VIH à la souffrance, à la honte et à une issue fatale. Or, cette image ne correspond en rien à la réalité médicale en 2025. «Il est temps de déconstruire ces représentations héritées du passé pour faire place à une information juste, bienveillante et actualisée», conclut David Jackson-Perry.

«Au moment du diagnostic, il faut remettre à jour les connaissances des patient-es»

Isabel Cobos et Corine Courvoisier sont infirmières spécialisées. Toutes deux travaillent pour la consultation ambulatoire des maladies infectieuses au CHUV. Aux côtés d’autres professionnel-les de la santé, dont David Jackson-Perry, elles ont mis sur pied des groupes de parole où les personnes concernées par le VIH se retrouvent et échangent.

Sur le terrain, les deux femmes sont en première ligne pour aider les patient-es à accueillir un récent diagnostic au VIH. «Nous rencontrons souvent les patient-es peu après qu’on leur ait annoncé leur diagnostic. Ce qu’on constate, c’est que beaucoup se réfèrent à des représentations très anciennes, influencées par des images du sida vues dans des films ou entendues dans des récits datant du début de l’épidémie».

Ce décalage entre la réalité actuelle — un VIH devenu maladie chronique — et les imaginaires collectifs est un enjeu majeur. «Il est essentiel de rassurer, de remettre à jour les connaissances et de montrer que l’on peut vivre avec une bonne qualité de vie».

Car vivre avec le VIH, c’est surtout déconstruire les idées reçues sur le virus. «On explique à la personne qu’elle va pouvoir vivre normalement, avoir des relations, des enfants… Mais encore faut-il qu’elle parvienne à intégrer ces éléments. C’est ce chemin-là qui prend du temps», explique Isabel Cobos.

«Beaucoup de nos patient-es ne connaissent aucune autre personne vivant avec le VIH. Cela renforce le sentiment d’être seul-e», complète Corinne Courvoisier. Pour y répondre, les deux soignantes ont mis en place des ateliers collectifs autour de thématiques sensibles: comme la vie affective et sexuelle, l’annonce du diagnostic ou encore le vieillissement. «L’idée est de favoriser le partage d’expériences, d’encourager les personnes à reprendre le pouvoir sur leur santé», insistent les soignantes.

Un programme de mentorat vient également compléter ce dispositif. Il permet à des personnes vivant avec le VIH, issues de parcours variés, de se rendre disponibles pour accompagner d’autres patient-es. «Ce vécu expérientiel a une portée que nos messages professionnels n’ont pas toujours. Il crée du lien, de l’identification et même un véritable déclic», explique Corinne Courvoisier.

![[Translate to Anglais:] IMAGE : iStock](https://www.invivomagazine.ch/fileadmin/_processed_/5/d/csm_LN_INVIVO_Solitude_MINIATURE_65232ce669.jpg)