Suicide: en parler pour sauver

Publié il y a 6 mois

25.07.2025

Partager

Les euphémismes comme «craquer» où «mettre fin à ses jours» sont souvent utilisés pour éviter de prononcer le mot suicide, ou par peur de donner de mauvaises idées. Une crainte infondée et dangereuse. «Parler de suicide ne pousse pas au passage à l’acte, c’est tout le contraire», tient à rectifier Carole Kapp, médecin adjointe et cheffe de la filière hospitalisation et urgences-crises, qui rassemble 6 unités accompagnant des enfants et des adolescent-es en détresse. Briser le silence, c’est déjà un premier pas vers la prévention. Mais comment reconnaître les signes avant-coureurs? Et que faire lorsque l’on s’inquiète pour quelqu’un? Comprendre pour mieux intervenir, c’est le cœur même de toute démarche de prévention.

Avez-vous des idées suicidaires?

«Il faut poser clairement la question. ‘As-tu des idées suicidaires?’ à une personne que l’on sent triste. Cela montre qu’on est là, prêt à écouter et à accompagner.» Pour la psychiatre, il est essentiel de bannir les expressions floues comme «idées noires», par exemple. Trop vagues, elles traduisent un malaise face à des mots que l’on n’ose pas prononcer. Or, nommer les choses peut justement permettre de libérer la parole.

Le sujet reste entouré de nombreux préjugés et idées reçues, selon Carole Kapp. Se suicider est souvent perçu de manière ambivalente. Le geste est tantôt considéré comme un acte de lâcheté, tantôt comme du courage. Pourtant, ces représentations sont réductrices et erronées. En réalité, le passage à l’acte ne résulte presque jamais d’une décision pleinement lucide. Il se produit généralement dans un état de conscience altéré, qui fait que la personne agit en mode «pilote automatique», prisonnière d’une vision extrêmement restreinte et déformée de la réalité.

Le suicide n’est pas un acte isolé ou soudain. Ce geste s’inscrit souvent dans ce que les spécialistes appellent un «scénario suicidaire». Il s’agit d’un processus psychologique et émotionnel qui se construit progressivement, parfois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années.

Et souvent, c’est un élément en apparence anodin qui fait déborder le vase et précipite le passage à l’acte. Une fois enclenché, ce scénario devient d’autant plus dangereux qu’il se déroule sans interruption. La prévention consiste alors à y glisser des obstacles concrets, rendre l’accès aux moyens plus difficile et ralentir l’élan. Chaque barrière, aussi minime soit-elle, peut suffire à enrayer la mécanique du passage à l’acte et donner le temps nécessaire pour que la personne sorte de son état de crise.

«Il faudrait accorder plus d’attention à la parole des enfants»

Carolina grandit dans un environnement où la violence verbale et la manipulation sont omniprésentes, quotidiennes, «presque banales». Une violence, à la fois à la maison et à l’extérieur, qui ne s’arrête pas à l’enfance. Si la vingtenaire évoque les coups, c’est surtout la violence psychologique, insidieuse et silencieuse, qui la marque profondément. Celle qui s’infiltre dans les non-dits, l’indifférence des adultes et l’impossibilité de fuir un foyer devenu toxique. «La question de savoir si c’était normal ne se posait même pas. Pour moi, tout ce que je vivais était normal. Je ne l’identifiais pas comme un mal-être.»

C’est vers 11 ans environ que Carolina commence à penser à la mort. Non pas celle que l’on se donne, mais une mort accidentelle. La mort représente alors pour la jeune femme une issue à la souffrance, comme un moyen de reprendre le pouvoir et de mettre un terme à ce qu’elle subit. Le fait que sa dépression ne correspond pas aux clichés habituels empêche sans doute son entourage de lui venir en aide, à l’école, par exemple. «J’étais un clown, une fille souriante.» Mais derrière cette façade se cache une douleur sourde qui s’exprime autrement. À l’adolescence, c’est la colère qui prend le relais. «Quand j’essayais de parler aux adultes, on mettait ça sur le compte de la crise d’ado, alors que je cherchais simplement une réaction, une forme d’attention. Ma manière d’en demander, c’était la colère, la violence.»

Un jour, à la suite d’une conversation, sa mère prend contact avec l’association Face à Face, spécialisée dans la prévention et le traitement des femmes et adolescent-es ayant des comportements violents. Un rendez-vous est organisé chez une psychologue à ses 18 ans. Carolina entame alors un parcours de soins qui lui apporte un certain soulagement lors de ses crises. Elle se situe alors à un haut niveau de passage à l’acte, sa thérapeute lui recommande une période d’hospitalisation.

Aujourd’hui, Carolina voit sa dépression comme une réaction à un environnement difficile. Pour elle, tant que les causes profondes ne sont pas traitées, rien ne peut changer. Elle critique un système social trop passif. «La vraie solution aurait été de me donner les moyens pour m’éloigner de mon père qui était mon bourreau.» Ce qui lui a le plus manqué, c’est l’attention, la présence et la compassion des adultes. Un soutien qu’elle finit pourtant par trouver. À l’association, elle croise d’autres jeunes comme elle. Pour la première fois, elle n’est plus seule face à ses difficultés.

Les réseaux sociaux ont également joué un rôle important dans son rétablissement. À 18 ans, en même temps que sa thérapie, la Genevoise commence à partager son histoire et à publier des vidéos sur Instagram. Carolina reçoit ainsi du soutien et s'aperçoit qu’elle n’est pas seule à traverser cette épreuve. L’une de ses professeures, touchée par ses vidéos, lui confie avoir vécu une expérience similaire et lui apporte un soutien précieux dans son processus de reconstruction. «On n’a pas besoin d’être ultrapréparé-e ou spécialisé pour aider quelqu’un: parfois, un simple câlin peut tout changer. Il faudrait accorder plus d’attention à la parole des enfants, la considérer avec autant de sérieux que celle d’un adulte.»

Carolina Gonzalez intervient sur les réseaux sociaux sous le nom de «la Carologie». Elle documente son quotidien depuis l’âge de 18 ans et aborde des thématiques liées notamment aux questions de santé mentale. Sur YouTube, elle ne compte pas loin de 300 000 abonné-es.

Que se passe-t-il sur les réseaux?

Cette libération de la parole est d’autant plus importante durant l’adolescence, une période de grande vulnérabilité psychique. Le cerveau est en développement, les émotions fluctuent, et l’identité est encore en construction. Les parents perdent leur statut de héros et le regard des ami-es prend une place immense.

À ces turbulences peuvent s’ajouter des pressions sociales, scolaires et familiales. Et surtout, un facteur devenu incontournable: les réseaux sociaux. Ces plateformes façonnent le quotidien des jeunes. D’autant plus que leurs algorithmes tendent à renforcer certains contenus émotionnellement chargés, au risque d’enfermer les jeunes dans des boucles anxiogènes, où les discours sur le suicide sont parfois banalisés, voire valorisés. «Les parents doivent parler dans la vraie vie de ce qui se passe dans la vie virtuelle, insiste la psychiatre du CHUV. Interroger un-e adolescent-e sur sa journée ne devrait pas s’arrêter aux thèmes de l'école et des à l’école ou aux devoirs.»

C’est d’ailleurs sur ces mêmes canaux de communication que l’association Stop Suicide informe les jeunes pour briser l’isolement, et ouvrir le dialogue. «L’information est la clé de toute prévention», martèle Sophia Perez, directrice de l’association Stop Suicide. Fondée en 2000 à la suite d’une marche silencieuse organisée par des étudiant-es bouleversé-es par le suicide d’un camarade, l’association Stop Suicide œuvre depuis pour prévenir le suicide chez les jeunes entre 15 et 29 ans en Suisse romande.

Reconnaître les signes pour mieux prévenir

«Tout le monde peut être concerné, chacun-e traverse des hauts et des bas au cours de sa vie», explique Sophia Perez. Une réalité que confirment les chiffres. Selon l’Unicef, une personne sur deux déclare avoir déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie.

Un sentiment revient avec force chez celles et ceux qui traversent une crise: la solitude. L’isolement social, la perte d’intérêt pour les activités du quotidien ou encore le repli sur soi figurent parmi les signes les plus courants. Autant de signaux qui, s’ils sont repérés à temps, peuvent alerter l’entourage et permettre d’éviter le pire.

Afin de lutter contre le silence et les préjugés, l’association mise sur la parole et la prévention. Elle organise des actions variées pour sensibiliser les jeunes: des campagnes de communication, des interventions dans les écoles, une pièce de théâtre ou encore des stands de sensibilisation durant les festivals.

Sur le terrain, Stop Suicide forme aussi les professionnel-les qui sont en contact avec les jeunes, à repérer les signes de mal-être et à les orienter vers des spécialistes ou leur donner des ressources.

Derrière les chiffres, une réalité plus nuancée

L'augmentation du nombre d'appels dans les centres d'aide ne signifie pas nécessairement que les jeunes vont plus mal, précisent l'association Stop Suicide et Carole Kapp. Au contraire, la haute fréquence des appels témoigne aussi d'une évolution positive. La parole se libère, les tabous reculent, et les jeunes identifient mieux les ressources vers lesquelles se tourner en cas de détresse.

Le nombre d’appels à la ligne «Mal à ta vie», de l’unité de crise des HUG a augmenté depuis 2019, atteignant un pic en 2021 avec 2033 appels. Cela ne signifie pas pour autant que les jeunes vont plus mal, précisent l’association Stop Suicide et Carole Kapp. Au contraire, cette hausse peut être interprétée comme un signe positif. Elle signifie que la parole se libère, que le tabou s’atténue et que les jeunes identifient mieux les ressources vers lesquelles se tourner en cas de détresse.

Le suicide demeure aujourd’hui la première cause de mortalité chez les 15–29 ans en Suisse, une donnée qui doit toutefois être replacée dans son contexte. Car ce constat s’explique aussi par la baisse des autres causes de décès à cet âge, comme les accidents de la route, pointe Carole Kapp. «D’importants moyens ont été investis depuis des décennies dans la prévention routière. Si des efforts comparables étaient consacrés à la prévention du suicide, on verrait probablement les chiffres baisser davantage.»

La Suisse se situe actuellement dans la moyenne européenne. Et malgré les inquiétudes, les données révèlent une tendance à la baisse: le taux de suicides n’a jamais été aussi bas depuis les années 1970. Un signe encourageant, qui reflète aussi une lente évolution des mentalités.

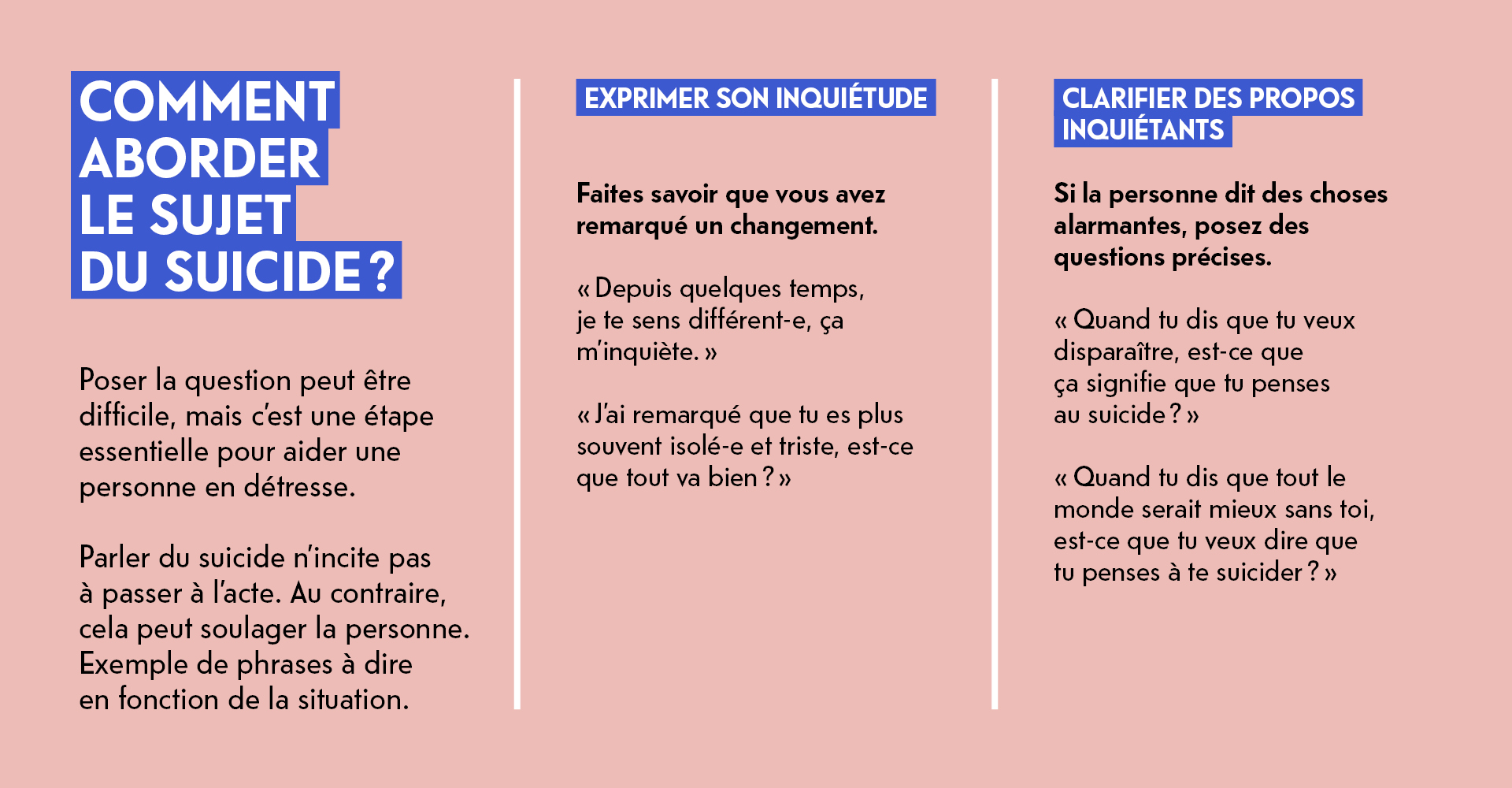

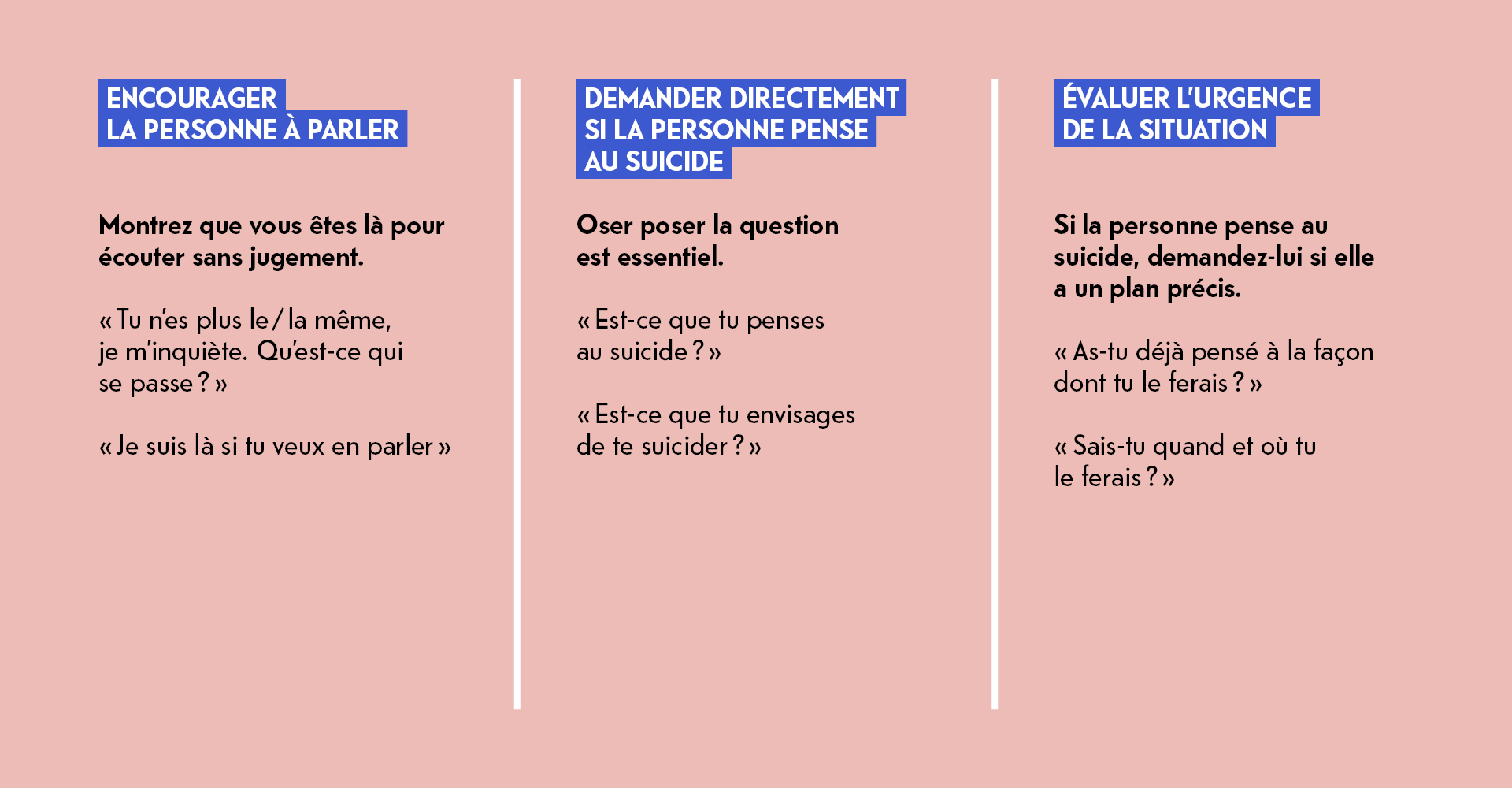

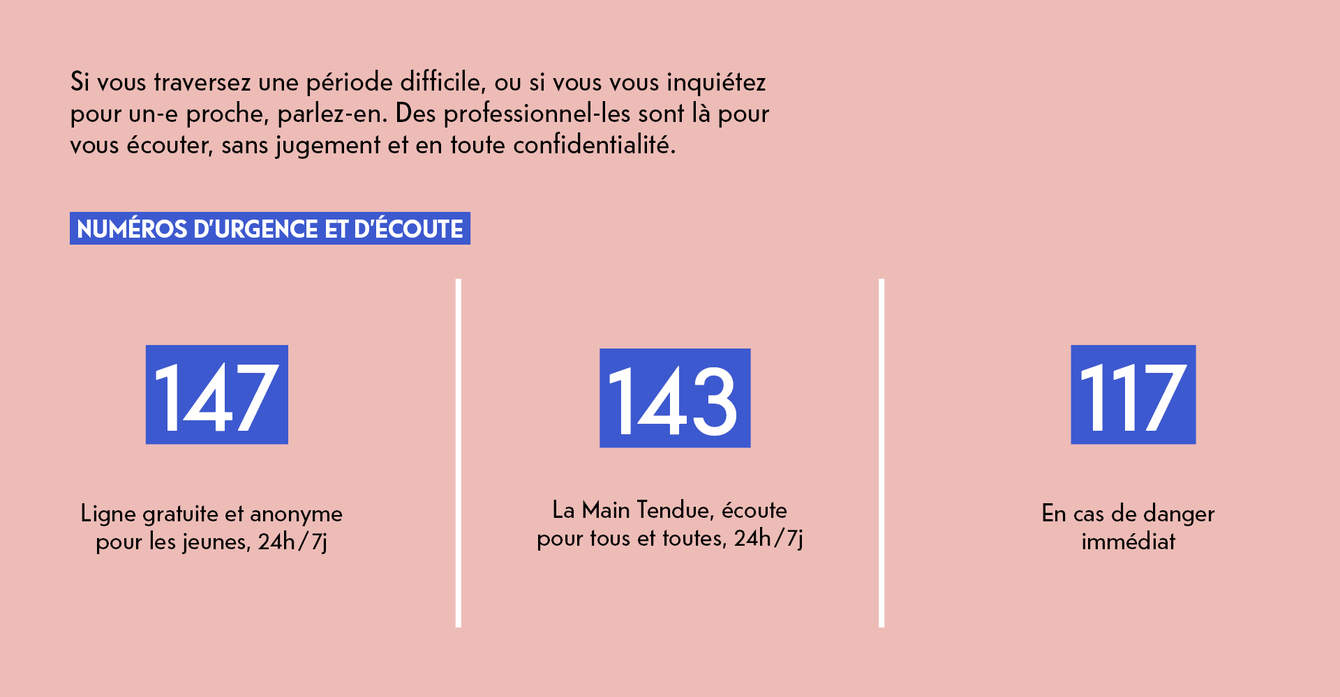

Source: association STOP SUICIDE. Pour trouver davantage d'informations: https://stopsuicide.ch/la-pour-toi/comment-aborder-le-sujet-du-suicide